京都・菊乃井 三代目 村田吉弘氏が語る「日本料理を世界の文化へ」──うま味でつなぐ未来

菊乃井三代目主人/日本食・食文化振興協議会 会長 村田吉弘氏

京都・東山。豊かな自然と伝統が息づくこの地で、100年以上にわたり暖簾を守り続ける料亭「菊乃井」。

その三代目主人・村田吉弘氏は、日本料理の伝統を継承する一方で、世界へその魅力を発信し続けている。

フランスでの修行を経て、日本料理を“文化”として捉え直した村田氏の言葉には、長年にわたり料理と真摯に向き合ってきた哲学が滲む。

村田 吉弘(むらた よしひろ)氏 プロフィール

1951年、京都府生まれ。料亭「菊乃井」三代目主人。

立命館大学を卒業後、東京・吉兆にて修業。その後フランスに渡り、現地の食文化やガストロノミーに触れる中で「日本料理は文化である」との気づきを得て帰国。

以降、「料理は国の文化である」を信条に、日本料理の伝統と革新を融合させる活動を続けている。

2013年、ユネスコ無形文化遺産に「和食」が登録される際には、日本料理アカデミーの理事長として登録実現に尽力。

現在は「日本食・食文化振興協議会」会長として、海外の料理人育成、食文化交流、国際発信など、日本料理の普及と正しい理解に取り組んでいる。

主な著書に『味を創る』『日本料理大全』(日本料理アカデミー監修)など多数。

国内外の料理人からの信頼も厚く、世界の日本料理界を牽引する存在である。

フランスでの気づき──「日本料理は文化だ」と悟った瞬間

Q. 幼少期から菊乃井を継ぐまでの歩みの中で、料理人としてどのように日本料理と向き合ってこられたのでしょうか。

村田: 「若い頃は、家業を継ぐのが嫌でね。最初はフランス料理の道を志して渡仏したんです。ところが、フランスで“文化としての食”に触れて、自分がまったく日本料理を説明できないことに気づいた。それが大きな転機でした。」

異国の地で気づいたのは、”日本料理は単なる食事ではなく、文化そのもの”だということ。

器、しつらえ、空間、季節のうつろい──それらすべてが一体となって日本料理を構成している。

帰国後、村田氏は改めて自国の文化に目を向け、日本料理を総合芸術として再定義する道を歩み始めた。

「うま味」で世界を魅了する、日本料理の力

Q.: 村田さんが考える「日本料理の真髄」とは何でしょうか。

村田:「 一言でいえば、“うま味の料理”です。世界中の料理は油脂を中心に構成されていますが、日本料理だけは“うま味”が主軸。健康的で、環境負荷も少ないんです。」

村田氏は、”うま味こそが日本料理の哲学”だと語る。

脂ではなく昆布や鰹、干し椎茸などから引き出される繊細な味の重なりが、世界の料理人を魅了している。

”フランスの三つ星シェフが、だしを学びに京都まで来る時代になりました”と村田氏は微笑む。

さらに、日本の発酵文化も注目を集めている。

麹菌は日本独自の微生物です。味噌、醤油、酒──どれも生き物”と共にある文化。ヨーロッパにはない発酵の深みが、日本料理の個性を形づくっているとのこと。

こうした食文化の力は、健康・環境の観点からも世界的に評価が高まっており、今や“サステナブルな料理”としても注目されている。

海外の若手料理人に伝えたい「正しい日本料理」

Q.: 海外での普及活動にも積極的に取り組まれていますね。

村田: 「そうですね。今は、世界中のシェフや料理学校が日本料理を学んでいます。インドや東南アジアにも日本料理学科ができました。彼らに伝えたいのは、“正しい日本料理”です。」

村田氏は、日本食・食文化振興協議会の会長として、海外の料理人育成やコンテスト、国際交流を通じた普及活動を続けている。

表面的な寿司や天ぷらだけではなく、出汁や発酵といった日本の根幹を理解してもらいたい。そのためには、科学的な説明が欠かせないという。

“感覚の世界”に頼りがちな伝統料理を、理論と数値で整理し、世界中で再現できるようにする──。

それが、彼が次に挑む”知の継承”のかたちである。

『日本料理大全』──文化を「科学」で伝える挑戦

Q.: 「日本料理大全」の制作にはどのような想いが込められているのでしょうか。

村田: 「日本料理の“聖書”のような本をつくりたかったんです。理系・文系の学者と協力して、科学的な根拠と文化的背景を両立させました。」

『日本料理大全』は、日本料理アカデミーが中心となって編纂された全巻シリーズ。

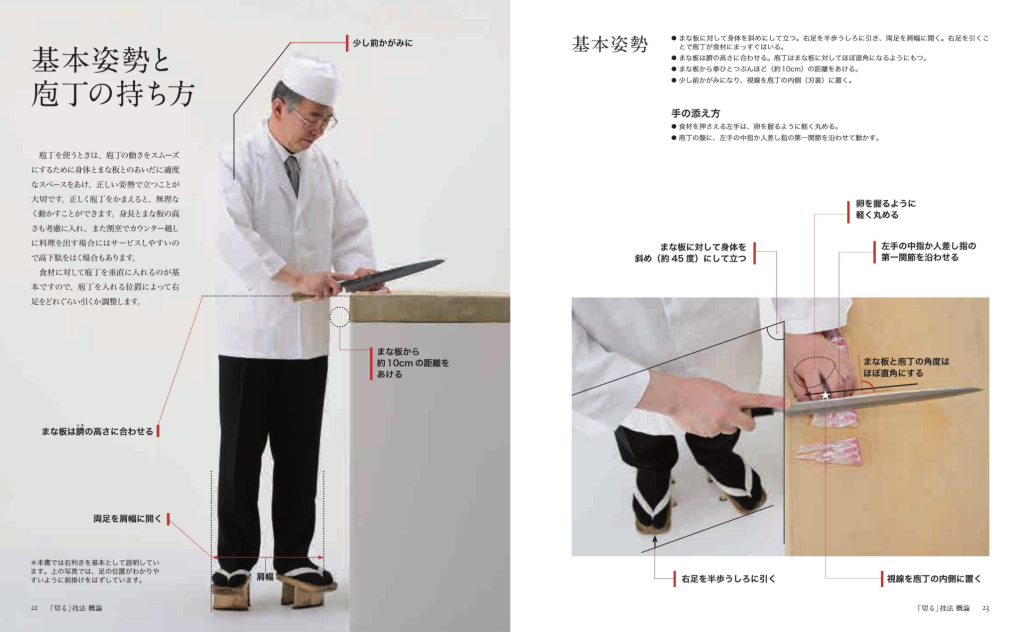

素材の扱い方、調理法、出汁の理論、切る技法──すべてを科学的に体系化し、世界中の料理人が理解できる構成になっている。

文化を守るには、まず正しく伝えること。誰もが同じ基準で学べるよう、数値化や定量化を徹底することにこだわった。

さらに、この書籍は無料で公開しているという。

「経済的に余裕のない国の若者でも、日本料理を学べるようにしたい。それが未来への投資だと思っています。」と村田氏は語る。

『日本料理大全(英語版・日本語版)はこちらから閲覧・ダウンロード可能です。

https://www.kpu.ac.jp/jp_cuisine_ebook/

日本食材を正しく届けるために──地理的表示(GI)と現地発信

Q.: 日本食材の海外展開について、どのような課題を感じておられますか。

村田: 「一番の問題は、正しい情報が伝わらないことです。たとえば日本米は海外で高騰しているけれど、その背景には中間流通の問題がある。だからこそ、GIを通じて“本物”を届けたいのです。」

日本地理的表示協議会の会長としても活動する村田氏は、日本産食材のブランド保護と正しい流通を推進している。

シンガポールや中国では、すでに多くの日本食材が浸透しており、これからは“現地で正しく伝える力”が問われる時代になると未来を見据える。

現地料理学校の設立依頼も増えており、日本料理の普及は加速している。

村田氏は「日本料理は文化遺産登録で終わりではなく、これから“大木”に育てる段階だ」と語る。

「盆栽ではなく大木に」──未来へ続く文化のかたち

Q.: 日本料理の今後の展望について、どうお考えですか。

村田: 「日本料理を“盆栽”のように整えるのではなく、“大木”のように育てたいんです。若い人たちが枝葉を伸ばし、世界中でそれぞれの花を咲かせる。そんな未来が理想です。」

ユネスコ無形文化遺産登録以降、海外の日本料理店は18万店を超え、農林水産物の輸出額も大幅に増加し、日本食文化の成長は確実に世界へ根を張り始めている。

「文化とは、人が学び、受け継ぎ、進化させていくもの。日本料理を支える若者や海外のシェフが、自由に枝を伸ばしていけるような土壌をつくることが、私の役割だと思っています。」と村田氏は笑顔で語る。

「おいしい日本」を未来へ届けるために

Q.: 最後に、「おいしい日本、届け隊」の読者にメッセージをお願いします。

村田:「“おいしい”という言葉は、単なる味ではなく、心を動かすもの。」

「日本の食文化には、世界を幸せにする力があります。

その価値を信じて、次の世代へ“文化としての食”を届けていきましょう。」

関連リンク